- · 《世界复合医学》刊物宗[05/29]

- · 《世界复合医学》征稿要[05/29]

- · 《世界复合医学》投稿方[05/29]

- · 《世界复合医学》收稿方[05/29]

- · 《世界复合医学》栏目设[05/29]

肺癌不可怕,介入医学有妙招(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:(1)RFA:是目前治疗实体瘤应用最广泛的消融技术,2007年12月美国食品药品监督管理局(FDA)批准RFA可用于肺部肿瘤的治疗。2009年以来,非小细胞肺癌NCCN指南、

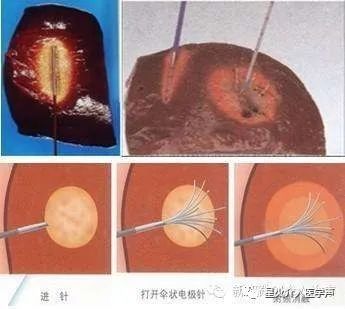

(1)RFA:是目前治疗实体瘤应用最广泛的消融技术,2007年12月美国食品药品监督管理局(FDA)批准RFA可用于肺部肿瘤的治疗。2009年以来,非小细胞肺癌NCCN指南、中国《原发性肺癌诊疗规范(2011年版)》[卫办医政发(2011)22号]均推荐RFA可用于早期不能耐受手术切除肺癌患者的治疗。其特点是RFA电极的适形性好,可以通过调节消融电极来保护邻近脏器。

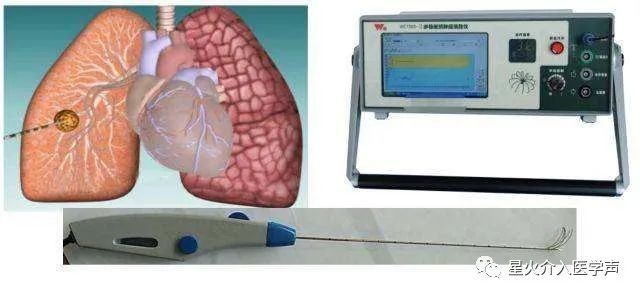

(2)MWA:在微波电磁场的作用下,短时间内产生达到60~150 ℃的高温,从而导致细胞凝固性坏死。由于辐射器可将微波能集中在一定范围内,故而能有效地辐射到所需靶区,微波热辐射在肺内有更高的对流性和更低的热沉降效应。其特点是消融时间短、消融范围广,适合治疗邻近大血管的肿瘤。

(3)冷冻消融:氩-氦冷冻消融是目前较成熟的冷冻治疗技术。其原理是高压氩气可以冷却至-140 ℃,氦气可使-140 ℃迅速上升至20~40 ℃,通过这种温度梯度的变化可以导致以下改变:①靶组织蛋白质变性;②细胞内外渗透压改变和“结冰”效应造成细胞裂解;③微血管栓塞引起组织缺血坏死等。其特点是形成的“冰球”边界清晰,易于监测,可应用于邻近危险脏器的肺部肿瘤。冷冻消融较少引起局部疼痛,可用于肿瘤距离胸膜≤1 cm或有骨转移引起骨质破坏的肿瘤患者。由于治疗过程中消耗患者血小板,对于凝血功能差的患者,应避免使用冷冻消融。

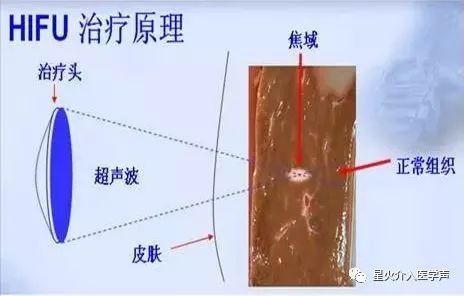

(4)HIFU:其原理是将超声波进行聚焦后,穿透到人体内,通过一系列复合效应来消灭肿瘤组织。类似于太阳光通过凸透镜聚焦一样,超声波也可以聚焦,而且可以安全地穿透身体,将能量密度较低的超声波汇聚至体内的肿瘤部位,利用焦点处超声波的热效应,在靶区形成60 ℃以上的高温,导致蛋白质变性及组织细胞凝固性坏死或不可逆的严重损伤,从而达到治疗肿瘤的目的。

3.经皮化学消融技术:通过皮肤穿刺技术到达瘤体,经穿刺针注射化学药物,包括无水乙醇、低渗化疗药物及免疫调节剂如白细胞介素-2、高聚金葡素等,引起肿瘤组织坏死、液化,使瘤体缩小甚至消失,减轻患者的压迫症状,从而提高其生活质量。肺部孤立性肿块尤其是靠近肺表面的肿块均适合肿块内注射治疗。肿块内药物注射应在密切监视和透视检测下进行。

二、肺癌的经血管介入治疗

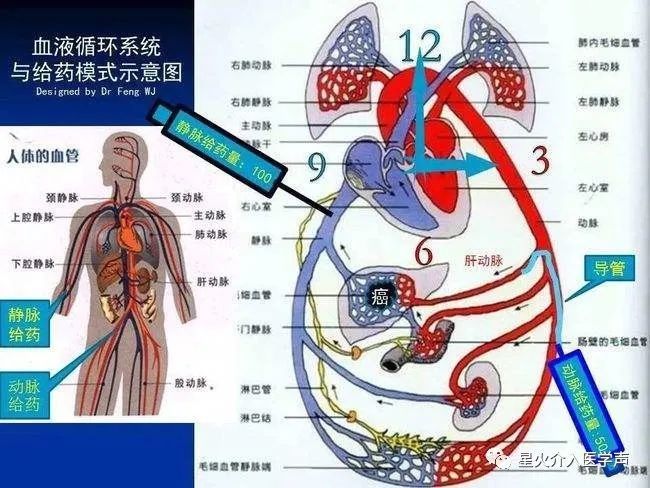

随着肿瘤介入治疗的开展和研究,经血管介入治疗已逐步应用于临床,成为肺癌非手术治疗的常用方法之一。肺部有支气管动脉和肺动脉两套血供系统,支气管动脉为营养血管,负责支气管、肺的营养供应;肺动脉为功能血管,负责气体交换,两者均可能参与肺部肿瘤供血;除此之外,还有部分体动脉,如锁骨下动脉、腋动脉、胸外侧动脉、肋颈干动脉、甲状颈干动脉、胸廓内动脉、肋间动脉、食管固有动脉、膈下动脉均有可能参与肿瘤供血。因此,肺癌的经血管介入治疗分为经体动脉介入治疗和经肺动脉介入治疗。

相比经体动脉(多为支气管动脉)介入治疗而言,经肺动脉介入手术难度较大,并发症的发生率相对较高,如导管经右心室可能刺激心脏导致心律紊乱,甚至心脏骤停,且研究表明单纯肺动脉介入治疗和支气管动脉联合肺动脉双介入治疗并不能提高治疗有效率及延长患者生存期,故目前大多数医院选择单纯体动脉介入治疗。

1.经支气管动脉化疗药物灌注术(BAI):指经皮将导管超选择插管至肺癌的供血动脉内(多为支气管动脉),一次性或保留导管持续灌注化疗药物。由于BAI将化疗药物直接注入肿瘤供血动脉内,使血药浓度快速达到高峰,瘤区的血药浓度高于等剂量静脉化疗的10倍甚至100倍以上,同时不增加外周药物浓度,减少了外周组织的不良反应。另外,由于BAI时局部药物与血浆蛋白结合率较低,从而使瘤区游离药物浓度增高,进一步增强了化疗药物的抗肿瘤作用。同时绝大多数化疗药物在肝脏代谢,所以BAI也发挥着轻度的全身化疗作用。

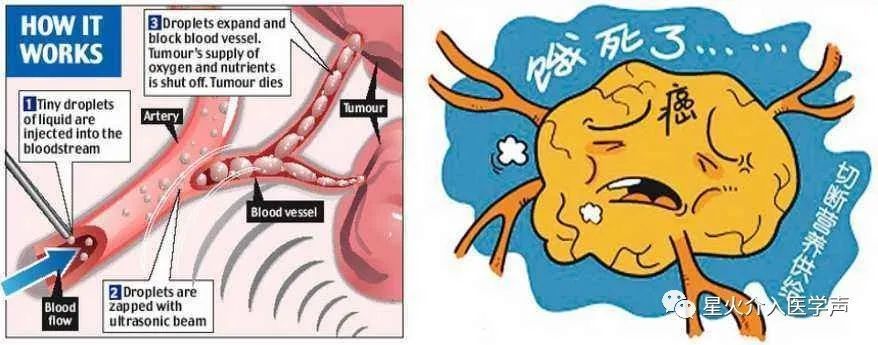

2.经支气管动脉栓塞(BAE):指经皮将导管超选择插管至肺癌供血动脉内,给予各种栓塞材料[如微球、聚乙烯醇颗粒(PVA)、明胶海绵等],对肺癌供血动脉分支进行栓塞。

文章来源:《世界复合医学》 网址: http://www.sjfhyx.cn/zonghexinwen/2022/0301/2029.html